Le choix de « l’Obs »

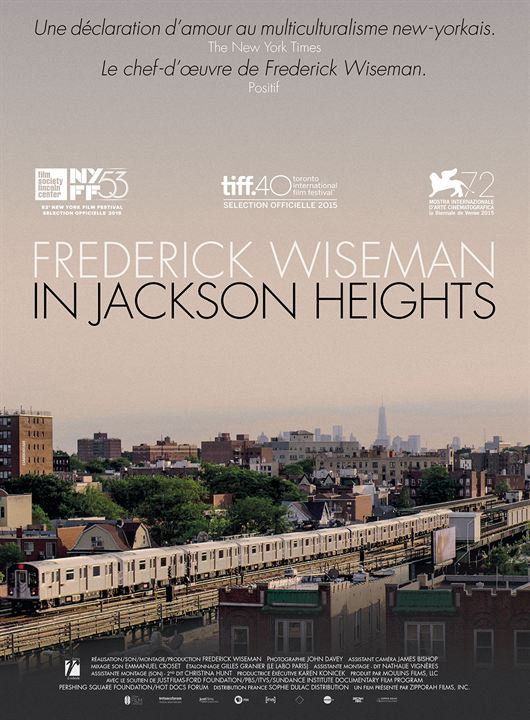

♥♥♥♥ « In Jackson Heights« , par Frederick Wiseman. Documentaire américain (3h10).

En immersion. Comme toujours chez Frederick Wiseman, personne ne parle à la caméra, pas un mot de commentaire, pas une explication, pas de souci didactique apparent. Juste des images, des sons, des mots. Ceux-ci sont le plus souvent hispaniques, mais c’est bien de New York qu’il s’agit, de Jackson Heights précisément, ce quartier du Queens situé à moins de trente minutes de métro du cœur de Manhattan.

En immersion. Comme toujours chez Frederick Wiseman, personne ne parle à la caméra, pas un mot de commentaire, pas une explication, pas de souci didactique apparent. Juste des images, des sons, des mots. Ceux-ci sont le plus souvent hispaniques, mais c’est bien de New York qu’il s’agit, de Jackson Heights précisément, ce quartier du Queens situé à moins de trente minutes de métro du cœur de Manhattan.

Un conseiller municipal l’affirme avec une fierté légitime : « Cette communauté est la plus diverse au monde. » Une diversité traduite par un chiffre : à Jackson Heights peuvent s’entendre 167 langues différentes. Tous les habitants sont venus d’ailleurs, ce qu’aucun d’entre eux n’a oublié, pas même les plus anciens, dont les ancêtres ont traversé l’Atlantique, quand certains des plus récents ont, eux, franchi le Río Grande. Tous sont américains, ou se préparent à le devenir, et cela aussi le film le montre. Comme il montre les salons de coiffure et les cours de danse, les manucures et les abattoirs où l’on sacrifie les volailles, les bars gay, la synagogue, l’église, l’école coranique, le temple hindou, les réunions de prostitués, transsexuels ou pas, la formation des aspirants chauffeurs de taxi, les boutiques de bimbeloterie catholique, les salons de beauté pour chiens, les réunions à la mairie, enfin tout ce qui fait la vie au quotidien de ces gens qui ont trouvé leur unité dans la diversité.

Une diversité menacée. La proximité de Manhattan excite l’appétit des sociétés immobilières, les baux des petits commerçants ne sont pas renouvelés, de grandes enseignes s’implantent. Demain, les plus modestes seront partis, et l’argent coulera à flots. Demain, Jackson Heights ne sera plus Jackson Heights. Pour l’heure, une dame très riche de 98 ans se désole que personne ne lui parle, l’employé latino d’une pizzeria travaille 65 heures par semaine, le maire de New York prend part à la parade des gays, les Colombiens s’enflamment pour l’équipe de foot de leur (premier) pays.

Le cameraman de Frederick Wiseman filme, lui-même enregistre les sons et, dans la salle de montage, donne forme à son film, qui doit être quelque chose comme son quarantième (les treize plus anciens viennent d’être réunis dans un somptueux coffret DVD édité par Blaq Out, premier volume d’une intégrale indispensable). « In Jackson Heights » est une nouvelle merveille, qui vient compléter l’extraordinaire tableau composé par un des maîtres du cinéma d’aujourd’hui, qui a fêté ses 86 ans le 1er janvier dernier.

Les autres sorties

♥♥♥ « Keeper« , par Guillaume Senez. Drame belge, avec Kacey Mottet Klein, Galatea Bellugi, Catherine Salée, Sam Louwyck, Laetitia Dosch (1h35).

Maxime n’a que 15 ans, mais quand Mélanie, sa petite amie, lui annonce qu’elle est enceinte, il souhaite garder l’enfant. Maxime est un gardien (« keeper »). Un gardien de but, pour commencer, entraîné par son père, qui espère qu’il fera carrière dans le foot, mais les grands clubs dont il rêve sont encore loin.

Maxime n’a que 15 ans, mais quand Mélanie, sa petite amie, lui annonce qu’elle est enceinte, il souhaite garder l’enfant. Maxime est un gardien (« keeper »). Un gardien de but, pour commencer, entraîné par son père, qui espère qu’il fera carrière dans le foot, mais les grands clubs dont il rêve sont encore loin.

Voilà, les données du premier film de Guillaume Senez sont en place. Mais l’essentiel, c’est l’énergie dont le jeune cinéaste et ses acteurs font montre. Elle est portée à son point d’incandescence par une réalisation au plus près des personnages, qui privilégie le tempo et réussit à maintenir du début à la fin un rythme d’enfer.

Kacey Mottet Klein, que l’on verra bientôt dans le nouveau film d’André Téchiné, et Galatea Bellugi (Mélanie) sont extraordinaires, mais aussi les interprètes des parents, la mère de Maxime, aimante et accommodante, celle de Mélanie, aimante elle aussi, mais refusant de voir sa fille vivre ce qu’elle-même a vécu, qui l’a blessée à jamais et s’opposant donc aux désirs des deux jeunes. Un petit coup de force scénaristique aide les personnages à aller là où les auteurs ont décidé qu’ils iraient. Il y a là un talent, une maîtrise, une attention aux autres et une confiance dans le cinéma qui conduisent à penser que l’on reparlera de Guillaume Senez.

♥♥ « Médecin de campagne« , par Thomas Lilti. Comédie dramatique, avec François Cluzet et Marianne Denicourt (1h42).

Comme il y a une médecine de proximité, voici du cinéma de proximité. Où tout est filmé à hauteur d’homme, dans une commune rurale où le généraliste tient autant du thérapeute que du compagnon, tutoie ses patients, soigne des corps rugueux et des accidentés de la ferme, connaît leurs drames personnels (ici, des enfants handicapés mentaux), se déplace en bottes, affronte les chiens et les jars, se dévoue jour et nuit, sans jamais compter ses heures ni mesurer sa fatigue.

Comme il y a une médecine de proximité, voici du cinéma de proximité. Où tout est filmé à hauteur d’homme, dans une commune rurale où le généraliste tient autant du thérapeute que du compagnon, tutoie ses patients, soigne des corps rugueux et des accidentés de la ferme, connaît leurs drames personnels (ici, des enfants handicapés mentaux), se déplace en bottes, affronte les chiens et les jars, se dévoue jour et nuit, sans jamais compter ses heures ni mesurer sa fatigue.

Deux ans après le très autobiographique « Hippocrate », le Dr Thomas Lilti, 39 ans, qui a lui-même exercé en Normandie et dans les Cévennes, poursuit sa chronique balzacienne d’un très vieux sacerdoce que notre époque voudrait rationaliser, moderniser et parfois éradiquer. Pour illustrer ce débat, il y fait le portrait d’un médecin de campagne qui refuse de dételer malgré le cancer contre lequel il se bat et qui voit débarquer, pour le seconder et bientôt le remplacer, une interne hospitalière venue de la ville.

François Cluzet et Marianne Denicourt, tous les deux aussi justes et sobres, apprennent peu à peu, non sans mises à l’épreuve, à cohabiter et à fraterniser. C’est, avec la maladie du Dr Werner, la seule part romanesque de ce film naturaliste d’une touchante humanité, d’une attachante honnêteté, et dont le propos est clairement politique.

♥♥♥ « Chala, une enfance cubaine« , par Ernesto Daranas. Comédie dramatique cubaine, avec Alina Rodriguer, Armando Valdes Freire, Silvia Aguila (1h48).

Le hasard fait bien les choses. Au lendemain de la visite historique et intéressée de Barack Obama à La Havane, et à la veille du concert historique et gratuit que les Rolling Stones vont y donner, sort en France « Chala, une enfance cubaine », d’Ernesto Daranas. Ce film est une très bonne nouvelle. D’abord, il est aussi bien réalisé qu’interprété – preuve que le cinéma cubain, depuis longtemps étouffé par le castrisme, n’est pas mort. Ensuite, il ne cache rien des problèmes économiques, sociaux, éducatifs et politiques que rencontrent aujourd’hui les Cubains. Enfin, il a la force et la portée d’une fable universelle, dont la candeur est toujours un leurre.

Le hasard fait bien les choses. Au lendemain de la visite historique et intéressée de Barack Obama à La Havane, et à la veille du concert historique et gratuit que les Rolling Stones vont y donner, sort en France « Chala, une enfance cubaine », d’Ernesto Daranas. Ce film est une très bonne nouvelle. D’abord, il est aussi bien réalisé qu’interprété – preuve que le cinéma cubain, depuis longtemps étouffé par le castrisme, n’est pas mort. Ensuite, il ne cache rien des problèmes économiques, sociaux, éducatifs et politiques que rencontrent aujourd’hui les Cubains. Enfin, il a la force et la portée d’une fable universelle, dont la candeur est toujours un leurre.

Son héros, Chala, est un préado sans père et presque sans mère – elle partage en effet sa vie entre l’alcool, la drogue, le tapin et la dèche. Pour se faire de l’argent, Chala dresse des chiens de combat et élève des pigeons sur le toit. Sa seule conscience morale est incarnée ici par une institutrice âgée, Carmela, qui l’instruit, le discipline, le protège et surtout l’aime –c’est la magnifique Alina Rodriguez, disparue l’été dernier, sur le visage sans rides de laquelle semble passer toute l’histoire, à la fois sombre et solaire, de Cuba.

Quant au gamin débrouillard, mélange d’insolence et de tendresse, il représente l’avenir de cette île dont, loin de la misère et de la dictature, on n’a jamais aussi bien filmé les grands ciels et représenté l’espérance. Ce Gavroche de La Havane, filmé par un cinéaste de 54 ans doué pour déjouer la censure, s’appelle Armando Valdes Freire et il est encore au collège. Il mérite le tableau d’honneur.

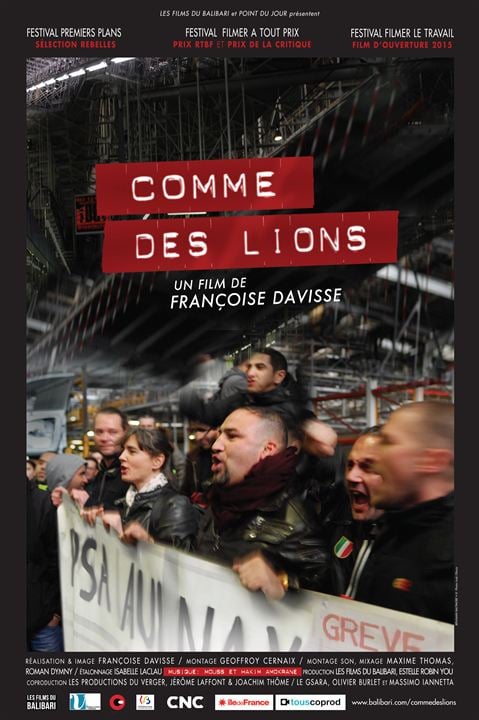

♥ « Comme des lions« , par Françoise Davisse. Documentaire français (1h55).

Un film de lutte. Pendant deux ans, Françoise Davisse a suivi le combat des salariés de l’usine PSA d’Aulnay, elle a capté leurs mots, surpris leurs visages, saisi les moments de doute et les instants d’espoir, débusqué les mensonges des puissants, patrons et responsables politiques mêlés.

Un film de lutte. Pendant deux ans, Françoise Davisse a suivi le combat des salariés de l’usine PSA d’Aulnay, elle a capté leurs mots, surpris leurs visages, saisi les moments de doute et les instants d’espoir, débusqué les mensonges des puissants, patrons et responsables politiques mêlés.

Rencontres, discussions, contradictions, manifestations, confrontations, les mots disent le désarroi, la colère, les corps tendus traduisent la volonté, la rage, les corps contraints, entraînés de force par les représentants de la loi, expriment un découragement souvent passager, mais bien réel. Une phrase inscrite sur les tee-shirts clame : « On se battra comme des lions. » Oui, ils ont tenu parole, c’est ce que montre le film, qui porte haut son ambition de proposer les modèles à suivre pour les luttes à venir.

♥♥ « Rosalie Blum« , par Julien Rappeneau. Comédie sentimentale française, avec Kyan Khojandi, Noémie Lvovsky, Alice Isaaz, Anémone (1h35).

Il a hérité du salon de coiffure de son père. Sa mère (Anémone, au numéro parfaitement rodé) vit dans le même immeuble que lui et ne lui laisse pas un instant de répit. Il n’a pas vu sa copine depuis plus de six mois. Heureusement, il y a Rocky, son chat. La vie de Vincent (Kyan Khojandi) n’a rien de bien palpitant. Jusqu’au jour où il fait la connaissance de l’épicière (Noémie Lvovsky), qui vit en solitaire dans cette petite ville de province.

Il a hérité du salon de coiffure de son père. Sa mère (Anémone, au numéro parfaitement rodé) vit dans le même immeuble que lui et ne lui laisse pas un instant de répit. Il n’a pas vu sa copine depuis plus de six mois. Heureusement, il y a Rocky, son chat. La vie de Vincent (Kyan Khojandi) n’a rien de bien palpitant. Jusqu’au jour où il fait la connaissance de l’épicière (Noémie Lvovsky), qui vit en solitaire dans cette petite ville de province.

Sans savoir bien pourquoi, il l’épie, la suit, trop timide pour l’aborder. Elle remarque son manège et demande à sa nièce (Alice Isaaz), qui n’a rien de mieux à faire et a vraiment beaucoup de charme, de le surveiller pareillement. Adaptant les BD de Camille Jourdy, Julien Rappeneau (le fils du cinéaste Jean-Paul Rappeneau) livre un premier film techniquement irréprochable, qui renoue par moments avec la tradition d’un réalisme poétique que l’on imaginait passé de mode. Le principe « Comtesse aux pieds nus » (le même événement repris selon des points de vue différents) dont procède le scénario produit un effet tuyau-de-poêle qui, même s’il fait long feu, est assez amusant. Tous les acteurs s’acquittent avec talent de leur mission

C’est raté

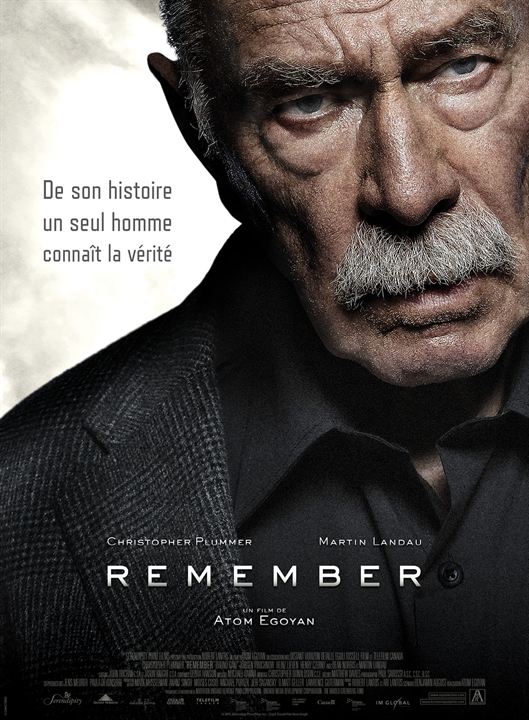

◊ « Remember« , par Atom Egoyan. Drame canadien, avec Christopher Plummer, Martin Landau, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow (1h35).

Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais Atom Egoyan n’y arrive plus. Il suit cette fois-ci un survivant d’Auschwitz, veuf depuis peu et souffrant de démence sénile, lancé par un de ses compagnons de maison de retraite (Martin Landau) sur la piste d’un SS ayant sévi au camp. Tandis que Zev Guttman, qui pendant soixante-dix ans s’est appliqué à oublier les horreurs vécues en Allemagne, traverse une partie de l’Amérique du Nord et perd peu à peu les derniers repères qui lui restent, le cinéaste ne parvient pas à retrouver les siens.

Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais Atom Egoyan n’y arrive plus. Il suit cette fois-ci un survivant d’Auschwitz, veuf depuis peu et souffrant de démence sénile, lancé par un de ses compagnons de maison de retraite (Martin Landau) sur la piste d’un SS ayant sévi au camp. Tandis que Zev Guttman, qui pendant soixante-dix ans s’est appliqué à oublier les horreurs vécues en Allemagne, traverse une partie de l’Amérique du Nord et perd peu à peu les derniers repères qui lui restent, le cinéaste ne parvient pas à retrouver les siens.

Guttman ne connaît de sa cible que le nom d’emprunt. Il passe ainsi d’un suspect à un autre. Il rencontre tour à tour un ancien de l’Afrika Korps (Bruno Ganz), le fils d’un nazi convaincu mort récemment, lui-même bien trop jeune pour être le bourreau traqué (la scène est sans doute la meilleure du film, car la seule réellement inattendue), et enfin un grand-père dont le visage boursouflé de latex laisse espérer un temps que le personnage a été vieilli à dessein, et non l’acteur (Jürgen Prochnow). Une scène de révélation-explication en forme de coup de théâtre entièrement dépendant des dialogues met un terme à une odyssée qui vaut uniquement par Christopher Plummer, impressionnant de maîtrise et de sensibilité.

Pascal Mérigeau et Jérôme Garcin